A 31 anni posso dire di aver trovato la mia stabilità: dirigo un team internazionale di 8 persone, ho una bellissima famiglia, con una moglie, un figlio piccolo e un altro in arrivo, e sono riuscito a comprarmi casa». È soddisfatto Carmine Clemente, napoletano, ingegnere delle telecomunicazioni con una laurea ottenuta presso l’Università del Sannio e un lavoro eccellente a Glasgow: coordina un gruppo di ricerca che lavora per il Ministero della Difesa britannica per sviluppare algoritmi di elaborazione dei segnali radar.

Ci aveva provato Carmine a restare in patria, ma alla fine sono stati gli stessi professori a sconsigliarlo, dicendogli che per la sua specializzazione non c’erano grandi opportunità. «In Italia nessuno mi avrebbe offerto la possibilità di dirigere un’équipe di dottorandi alla mia età – aggiunge –. Conosco persone che impiegano 10 anni prima di ottenere un buon posto, ed è un peccato perché l’Italia è piena di persone capaci ed è sempre stato un paese all’avanguardia nel campo dei radar».

Rifarsi una vita

La sua esperienza rimbalza da uno dei tanti blog che riportano testimonianze analoghe alla sua, provenienti da ogni angolo del mondo. Storie di ordinaria fuga di cervelli dal Belpaese,pare – non sa che farsene. Li chiamano appunto “cervelli in fuga”, forse con un’espressione un po’ abusata, ma veritiera.

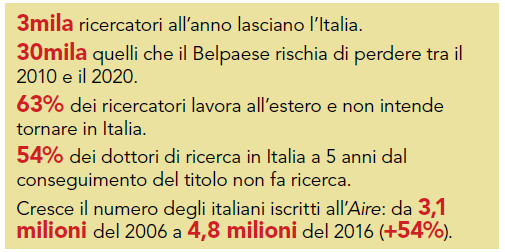

Perché di questo si tratta. Ogni anno, secondo le stime del Cnr, sono circa 3mila i ricercatori italiani che abbandonano il nostro paese per cercare lavoro e prospettive di vita all’estero. Il perché è presto detto: stipendi più alti, continuità nei contratti, opportunità reali di fare carriera. E una volta usciti dall’Italia, i nostri cervelli difficilmente vi fanno ritorno. Secondo un’indagine condotta dall’Istituto ricerche sulla popolazione e sulle politiche sociali (Irpps) del Cnr nel 2010, su un campione di 2mila dottori di ricerca, il 63 per cento dichiarava che non intendeva ritornare in patria. Maria Carolina Brandi, ricercatrice dell’Irpps-Cnr e una delle studiose più accreditate del fenomeno, lancia l’allarme: «in 10 anni, dal 2010 al 2020, rischiamo di perdere qualcosa come 30mila ricercatori, che contribuiranno allo sviluppo di altri paesi, diversi da quello che in cui si sono formati, con una perdita secca di 5 miliardi di euro spesi per la loro formazione». Eppure i ricercatori italiani sono tra i più competitivi a livello europeo: tra i 314 migliori in Europa, selezionati dall’European Research Council (che finanzierà le loro ricerche) 38 sono italiani, secondi dopo Germania che ne ha 50. Ma tra questi quanti lavorano in Italia? Appena 14.

Una precisazione: oltre alla nostra élite intellettuale, vanno alla ricerca di una nuova vita fuori dai confini nazionali migliaia di professionisti, privando il paese delle intelligenze necessarie a un serio rilancio economico e sociale.

Motori di ricerca

Dati precisi sull’entità della migrazione dei nostri dottori di ricerca scarseggiano; non esistono banche dati con i nomi dei ricercatori italiani attivi fuori dal paese. E tra gli studiosi c’è chi mette in discussione il fenomeno, in quanto un certo grado di mobilità tra i ricercatori è normale. Come hanno dimostrato vari studi in materia, uno dei quali pubblicati sulla rivista scientifica “Nature Biotechnology”, le percentuali di dottori stranieri negli atenei di mezzo mondo sono alte, soprattutto nei paesi ad alta innovazione come Svizzera (56,9%), Canada (46,9), Stati Uniti (38) Svezia (37,6) e Regno Unito (32,9). Unica nota stonata tra i grandi paesi, l’Italia, che attira appena il 3% di ricercatori stranieri.

«I giovani sono sempre più propensi a spostarsi, a interagire e a confrontarsi con culture e realtà diverse – afferma Alessandro Rosina, docente di demografia e statistica sociale alla “Cattolica” e autore del libro Non è un paese per giovani –. Il problema dell’Italia è che, non solo tante persone altamente qualificate se ne vanno, ma che tra gli stranieri pochi fanno il percorso inverso. Questo impoverisce il nostro paese e lo fa entrare in una spirale negativa. Non a caso, i paesi più dinamici e competitivi considerano strategiche le politiche di attrazione di giovani di qualità e riconoscono come veri e propri investimenti tutte le opportunità a essi fornite».

Per l’Italia il saldo tra ingressi dei ricercatori stranieri, 3% all’anno, e ricercatori in uscita, 16,2%, è drammatico: -13,2%.

Ma che cosa i ricercatori, soprattutto quelli italiani trovano fuori che da noi non hanno possibilità di ottenere?

Nel sondaggio effettuato dall’Irpps viene fuori che la maggior parte degli intervistati all’estero ha una situazione professionale soddisfacente: in buona parte professori ordinari, ricercatori senior o direttori di ricerca, e quasi tutti gli altri ricercatori o docenti. Tutti traguardi difficilmente raggiungibili in Italia. E anche quando non hanno contratti a tempo indeterminato, hanno comunque rapporti con le stesse università o organizzazioni da anni.

Migrazione forzata

«Nella stragrande maggioranza dei casi vanno a fare il lavoro per cui sono formati, avendo tempo per sviluppare i loro progetti e guadagnando in media il doppio dei connazionali rimasti a casa – spiega Brandi a Nuovo Consumo –. È esattamente quello che non accade in Italia dove più della metà dei dottori di ricerca, a 5 anni dal conseguimento del titolo, non è impegnato effettivamente in lavori di ricerca». Per chiarire quest’ultimo fenomeno, e la connessione con l’emigrazione forzata dei nostri cervelli migliori, la ricercatrice del Cnr tira in ballo il concetto coniato dall’economista Friedman nel 1976 di overeducation o di sottoutilizzazione.

Formiamo – è questo l’assunto – più ricercatori di quanti il nostro asfittico mercato del lavoro possa assorbire, schiacciato com’è su produzioni e servizi a basso contenuto innovativo. «L’Italia – sottolinea l’esperta – si trova in un’evidente condizione di overeducation. Il fenomeno dell’emigrazione permanente dei dottori di ricerca italiani è strettamente collegato a quello dell’alta percentuale di sottoutilizzazione tra quanti tra loro restano in Italia. Il problema è, però, che la quasi totalità dei dottori (anche di chi fa ricerca) non ha un contratto stabile e riesce a svolgere la sua attività scientifica solo a prezzo di enormi sacrifici. Arriva un momento nella vita nel quale questa situazione non è più sostenibile – continua Brandi –. È a quel punto che, se il paese non offre un lavoro adeguato, si è costretti a scegliere tra sottoccupazione o emigrazione ». È un fenomeno che coinvolge anche i laureati. Secondo l’Istat, nel 2014 ne sono emigrati circa 20mila.

Per Rosina «l’incidenza dei laureati sul totale dei trasferimenti di residenza per l’estero è, infatti, più che raddoppiata, salendo dall’11,9% del 2002 all’oltre 27% del 2014». Inoltre da un’indagine di Alma Laurea effettuata su 544 laureati che lavorano in altri paesi emerge che utilizzano meglio il loro titolo di studio rispetto a chi è rimasto a casa, ottengono più spesso posti di lavoro permanenti e incarichi importanti, di solito in università e istituti di ricerca, ricevono uno stipendio mensile netto superiore alla media di quello dei ricercatori in Italia.

Io mi fermo qui

Altro dato su cui riflettere: oltre la metà non intende tornare in Italia. Si tratta di ingegneri e architetti, biologi e fisici, che lavorano in vari campi, molti nella ricerca e nei settori ad alta tecnologia, ma anche medici ed economisti. Nel 2014, ad esempio, sono emigrati dall’Italia 2.363 medici; 5 anni prima i medici partiti erano stati 396. Gli scenari possibili, a questo punto, sono due: «O si converte la nostra economia verso produzioni a maggiore tasso d’innovazione, assorbendo i nostri dottori di ricerca e i nostri laureati, oppure si riduce l’offerta formativa – riassume Brandi –. Nel primo caso, il nostro paese va verso un’economia aperta e moderna, capace di concorrere non solo sul costo del lavoro. Nel secondo andiamo incontro a un progressivo degrado culturale ed economico. Temo che con i continui tagli alla ricerca abbiamo imboccato, in modo irresponsabile, la seconda strada». Nella partita possono giocare un ruolo fondamentale gli investimenti pubblici, in calo da molti anni. «Fino agli anni Settanta, anche grazie soprattutto agli investimenti delle imprese a partecipazione statale, la fuga dei cervelli si era arrestata, per poi riprendere prima lentamente, poi velocemente, a partire dagli anni Novanta con i tagli alla ricerca e la dismissione delle aziende pubbliche.

Certo, finché il sistema produttivo italiano sarà basato su produzioni a tecnologia medio-bassa e piccole aziende poco propense alla ricerca industriale, c’è poco da fare», conclude Brandi. Però, un consistente aumento del finanziamento e delle possibilità d'assunzione da parte del sistema di ricerca pubblico, secondo molti economisti, può aiutare a cambiare questa situazione: non a caso, le poche imprese innovative nate in Italia nell’ultimo decennio sono quasi tutte spin-off o compartecipazioni di atenei pubblici. Senza dimenticare la tutela del nostro patrimonio storico e artistico: che l’Italia non abbia risorse da investire nel suo fiore all’occhiello è inaudito.

Vado via. Come cambia, se cambia,l’emigrazione degli italiani.

Se non è una fuga, poco ci manca. Il numero degli italiani all’estero è cresciuto in 10 anni del 54,9%, passando da circa 3 milioni di nostri connazionali iscritti nel 2006 all’Aire (l’Anagrafe degli italiani che risiedono in altri paesi per un periodo superiore ai 12 mesi) ai circa 4,8 milioni di inizio 2016. A fotografare la situazione è l’ultimo Rapporto Italiani nel Mondo curato dall’associazione Migrantes e presentato al pubblico ad ottobre. Il dossier ha anche registrato una nuova impennata nell’annuale flusso in uscita dei nostri connazionali, ormai sopra le 100mila unità da 2 anni. Una dinamica probabilmente accelerata dalla crisi, dalla prolungata bassa crescita e dalle poche opportunità lavorative che offre il nostro paese. Nel solo 2015 hanno lasciato l’Italia 189mila persone, di cui 107mila per solo espatrio e quindi in modo più o meno definitivo.

Un dato impressionante, che colpisce per l’estrema eterogeneità delle classi d'età, anche se a partire sono soprattutto i giovani e le persone che in tempi normali sarebbero all’apice della loro carriera lavorativa.

Più di 1/3 degli emigranti italiani ha, infatti, un’età compresa tra i 18 e i 34 anni, mentre il 25,8% ha tra i 35 e 49 anni. «Aumenta il numero di giovani e giovanissimi che parte rispetto all’anno scorso – dice la curatrice del rapporto Delfina Licata– e si tratta in gran parte di persone che hanno un’alta formazione scolastica. Si parte per ragioni diverse: tra i 18 e i 34, soprattutto per trovare una propria indipendenza dalla famiglia e una dimensione personale, mentre nella fascia superiore soprattutto per lavoro». L’altra sorpresa del Rapporto 2016 è il boom di emigranti dalle regioni del Nord Italia. Ha il primato la Lombardia con 20mila partenze, seguita dal Veneto con oltre 10mila, terza la Sicilia con 9.823, quindi Lazio, Piemonte ed Emilia Romagna.

«Segno – rileva Licata – che anche le regioni italiane una volta più competitive hanno rallentato, ma anche di un fenomeno nuovo: molti tra quelli che partono sono alla seconda migrazione. Dopo essersi trasferiti dal Sud al Nord, per le crescenti difficoltà nel trovare un’occupazione soddisfacente, decidono di fare le valige e andare all’estero». Ma dove si va? Si continua a preferire l’Europa: il 69,2% di chi è partito si è spostato nel Vecchio Continente, con la Germania e la Spagna (addirittura +155% negli ultimi 10 anni) tra le mete favorite. Forte la crescita anche per Argentina e Brasile +155%).